利物浦近期的战术争议再度成为足球舆论焦点。 本赛季以来,俱乐部对维尔茨开出的承诺是将他安排在“10号位”核心位置,亦即进攻组织纽带角色;然而在随后的几个轮次里,主教练却屡次将其置于边路位置参战,导致外界对球队内部信任与战术统一性的质疑逐渐升温。 随着赛程深入,粉丝与媒体纷纷猜测这背后的真实考量:是为战术适配性所作出的调整,亦或是球员定位与实际表现之间存在鸿沟? 利物浦的这一举动在欧洲赛场与英超联赛交替密集的背景下,正引发更广泛的战略性讨论,并可能对球队未来中场布局产生深远影响。 有观点认为,此争议或将推动俱乐部在新阶段的中场建构上重新评估信任机制与角色定义。

战术承诺与实际执行差异

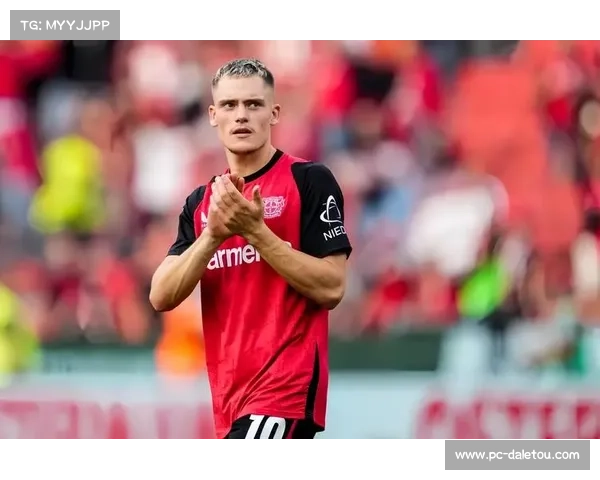

首先,从战术布局来看,利物浦在引入维尔茨时明确对外宣称其定位是“10号位”进攻中枢,用于策动进攻、穿插制造空档并承担创造性责任。 这一承诺在引援宣发和球迷交流中多次被强调,营造出他将成为中场发动机的预期。

然而,实际执行中,主教练却屡将其安排在边路位置参与竞赛,这种差距在近期几轮英超和欧战交替的比赛中尤为明显。尽管边路使用并非完全违背灵活战术理念,但将预期角色“核心十号”置换为“边路插上者”自然引发了外界对承诺兑现度的质疑与争论。

这种差异不仅关乎单一球员的心理调适,也反映出俱乐部高层、教练团队与引援初衷之间在沟通链条方面的潜在裂痕。若承诺仅停留于宣传阶段,而非真正纳入战术结构,球员与俱乐部之间的信任基础则可能被侵蚀。

赛场表现与教练理念碰撞

其次,从比赛过程回顾来看,维尔茨在被安排于边路角色时,虽偶有突破与助攻机会,但整体作用与中路串联相比,明显受到限制。其创造性与掌控节奏的潜力并未完全释放,因而球队在关键阶段的组织转换速度和中场压迫反馈并未获得最大化收益。

与此同时,教练团队对阵形变动与竞争对手针对性布置的考虑,也可能是他在边路出场的原因之一。边路位置有助于他参与宽度进攻、防守回追以及压迫侧翼空间;不过,这类安排多为辅助性角色,与“10号”身份所承担的创造核心有所差异。

这种理念上的碰撞,使得两者之间显得略为脱节。一方面是维尔茨身为中场核心的技术属性与球队打造“短传渗透”“中路组合”的策略;另一方面则是对于对手防线结构、比赛节奏应变能力的即时要求。其结果是,教练虽希望获得其多面性,却又没有给予他完全作为组织中枢的战术自由度。

球迷期待与舆论效应扩散

第三,从舆论与粉丝视角看,利物浦支持者原本对维尔茨承担“10号位”角色抱有极高期望,视其为中场重塑的新引擎。但当他被安排在边路参赛之后,球迷立刻表达了疑问与不满:为何一笔着眼于创造性的引援,却又无法真正落地为创造性使用?

这些讨论经由社交媒体、体育评论频道逐步放大,成为赛后点评与战前预测的重要话题。分析人士质疑,球队是否高估了其边路防守回追能力,或是低估了他在中路快捷配合与决策阅读的作用。舆论的压力也转向俱乐部高层决策链,呼吁更明确的选人机制与职责确认。

此外,此类争议还伴随合同预期、心理认同与长期培养机制的隐性风险。球员在初始阶段就感受到角色漂移,或将影响其归属认同感与职业成长意愿,也可能为未来合同谈判、续约条款与在队身份带来后续影响。

管理体制与战略决策启示

第四,从团队管理与俱乐部长期策略角度审视,这一事件并非孤例,而是体现了现代足球俱乐部在“承诺—执行—反馈”链条中的复杂性。利物浦作为顶级俱乐部,其引援政策往往伴随高度期望与品牌溢价;若承诺未能与实际出场位置、待遇待遇挂钩,其后果将超越单场比赛,渗透到内部管理文化。

引援合同条款、球员使用权保障、主教练自由度与高层指令之间,本应存在清晰的协调机制;然而维尔茨案令外界怀疑,这些机制是否得到遵守,或者是否因应战术压力、伤病替换或赛程负荷而被灵活调整。俱乐部是否需要重新审视其决策流程与责任分配?

超级大乐透从更高层面看,这一风波也提醒包括其他英超俱乐部在内的管理者:承诺角色定位不应仅为市场宣传噱头,而应真正融入战术设计与赛季规划之中。否则,一旦出现执行偏差,可能引发球员动机滑坡、粉丝信任度下降与持续负面舆论效应。

利物浦最终是否会重新回归“10号位”角色安排尚未尘埃落定,但维尔茨被安排边路使用所引发的争议,已经成为球队当前阶段中场构建中不可忽视的信号。

结论:这一争议凸显了俱乐部在引援定位与战术落地之间的张力,提醒管理层需平衡短期战术应急与长期角色承诺。趋势上,随着赛程继续深入,球队或将调整其人员使用方式以回应外界期待与内部磨合建议;建议俱乐部高层与技术团队强化角色透明度,明确责任机制,并在今后的中场布阵中优先尊重承诺与球员特性,以确保战略执行与信任机制兼顾。